前不久,大飛機發動機驗證機CJ-1000AX首臺整機點火成功,再次吸引了大眾對國產航空發動機產業的關注和討論。

已進行點火試驗的CJ-1000AX發動機驗證機

作為國家重點發展的領域之一,商用航空發動機產業正火熱的“智能制造”概念下現狀如何?智能制造是否真的是提升中國航空發動機制造業的良方?

智能制造(Intelligent Manufacturing,IM),是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統,通過人與智能機器的合作共事,去擴大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動。

在《中國制造2025》中,智能制造是一個主要規劃方向。航空發動機,制造業皇冠上的明珠,無疑是打造智能制造體系的最佳范本。

雖然關于航空發動機的智能制造,在《中國制造2025》中有詳細的規劃,但是目前關于智能制造真正落地的內容,并不多。

數字化智能化生產線的建設及運用:基于信息化規劃的基礎和成果進行數字化智能化生產線的建設,杜絕數字化生產線獨立于公司的整體信息化系統運行的情況,實現數字化工藝、工裝、仿真、制造一體化過程。

中國航空發動機企業在智能制造領域的案例

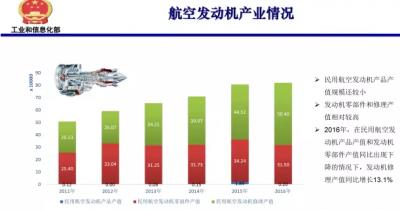

中國航空發動機產業現狀

中國航空發動機制造業中,有些企業的某些生產車間基本具備進行智能化改進的基礎,也進行了相關試點,如果這些智能化改造被證明可行,那么企業在未來的發展過程中就可以此為范本,整體向智能化工廠邁進。

例如,沈陽黎明航空發動機有限公司在民用航空發動機產品的智能加工關鍵技術方面進行了一些應用探索。

在技術上,他們的智能制造發展的思路是將產品的生產工藝、工程師的經驗及知識、企業的工藝標準和業務流程等整合到一個集成的生產環境中,量身打造定制專屬生產線。在2008年該公司的數字仿真平臺已經全面應用,開始探索物理仿真,2014年工業優化策略基本成型,向未來發展3D制造支撐、協同研發環境、智能加工產業化等方向努力。建設上,圍繞數字化工廠為主線,支持時間上的持續性、支持階段上的持續性、注重技術研發的連續性、注重系統建設的持續性等。

目前此公司正在做虛擬產品試制,落實工藝仿真中心。另外,整合面向智能制造的加工工藝技術鏈,實現數字和物理世界的無縫鏈接等也是他們的未來發展方向。

黎明公司正在關注的一些智能加工領域關鍵技術主要有:

●刀具時效切削控制技術。

●工藝過程預先驗證或者基于工藝仿真的優化,嘗試在計算機環境里把產品試制研發出來。

●基于知識驅動的加工工藝優化技術。

●高效能加工技術。

●生產線規劃設計。

●自動化技術。

●工廠建模及仿真技術,主要是對生產線、生產工藝、生產布局、生產流程等一系列生產行為進行建模仿真,建立輸入輸入的邏輯關系等。

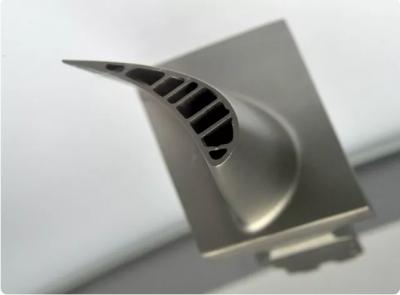

西安航空發動機有限公司在精鍛毛坯葉片的智能制造方面進行了嘗試,作為智能制造的示范案例具有一定參考價值。

西航的精鍛毛坯葉片的智能制造技術改進項目已進行了驗收,通過投資組成了由4臺五軸加工中心、2臺清洗機、2臺測量機、2個機械手、2臺磨刀機、1臺對刀儀、1臺刀具測量儀所構成的精鍛葉片的智能生產線。該生產線其年產4萬片,生產效率可以達到24小時兩班,夜間無人值守;每個月30天可以工作28天,只需要2天休息時間以檢修設備。

在這條生產線構建的探索和實踐當中,西航公司體會到要實現智能制造,首先必須是先進、成熟的工藝技術,而且產品要有一定批量,例如西航目前生產葉片總年產能力是40多萬片,選取了產品量很大、適合批生產的產品作為智能制造生產線的加工對象。至于關鍵技術,一是數字化工藝,二是數字化仿真,另外加工設備還必須有對工藝的自適應。

工藝的自適應性是圍繞設備、工藝開發出來的,例如基于機床的主軸扭矩監測和切削力的最佳匹配就是自適應的一個方面,這一技術目前在粗加工應用當中可以提高效率20%~30%。

第二是幾何自適應,例如葉身的光順需要沿著葉片截面進行光順,需要自適應軟件進行在機檢測,檢測出的實體模型和工序模型建模然后去比對,找出葉片在加工當中的最佳擬合狀態。據該生產線的經驗,用了自適應加工以后毛坯葉片的良品率大大提高,從過去的92%~93%提高到98%。

智能制造,提升中國航空發動機制造業的良方?

對于國內的發動機制造企業來說,智能制造落地也非一朝一夕,甚至像前文提到的西航公司這樣的制造企業,雖然在葉片精鍛生產過程中引入了智能制造的架構,但這一架構即使只在西航推廣目前都有一定的難度。例如西航目前產品上有多代產品交叉,包括老產品、新產品甚至預研產品等;加工技術也是多代混雜,有依靠人工技能的、有靠簡單機加工設備的,以及靠數字化加工等。

以渦輪葉片單晶材料為例的基礎技術是中國發動機取得進步的關鍵

因此,有些落后的產品、工藝和技術等就成為實施智能制造的現實障礙,雖然智能制造能力是在傳統的加工技術上發展,但也要求企業在總體上具備較先進的加工水平,才是實現智能制造硬件基礎。只是西航一個企業就存在車間水平差距的問題,全國航空發動機制造企業的水平更加參差不齊,基于先進制造基礎的智能制造體系就更加難以推廣。航空發動機實現智能制造的過程中還會涉及到數字化延伸的問題、信息管控問題、物流體系建設問題、整個行業的工程數據中心建設等多方面的問題,這些都需要花大力氣解決。

另外,雖然工業4.0的概念提了很多年,但從工程的角度來說,如果某個概念達不到產業化,其效率、效能、產品品質肯定就要大打折扣。而智能制造從某種角度來說涉及到很多方面,而對于企業來說重中之重還是經濟可承受性和品質提高,這是企業更關注的事情,即便再智能再高端,如果企業仍然解決不了經濟和品質這兩個根本性的問題,那也是無法起到提高作用的。